|

На правах рекламы: • Ремонт автоматических ворот CAME в Видное. • Вагонка авито объявления в хабаровске купить вагонка купить недорого хабаровск. • Dental Clinic: эстетическая и реставрационная стоматология . Dental Clinic предлагает полный спектр услуг по восстановлению зубов. Доверьте свою улыбку профессионалам в области эстетическая и реставрационная стоматология. Узнайте больше на dentalclinickrsk.ru. |

Эвакуация в Ташкент. Дружба с Ахматовой (1941—1943)В ноябре 1941 года Фаина Раневская эвакуировалась в Ташкент. К тому времени у дочери Павлы Вульф Ирины уже был сын Алексей Щеглов. Ему тогда было около двух лет. В Ташкенте они жили впятером: Раневская, Павла и Ирина Вульф, Тата и маленький Алексей. Алексей Щеглов в своей книге о Раневской вспоминал то время: «Очевидно, ташкентский дом, где мы жили, был типичным для города: прямоугольный участок за глиняным глухим забором-дувалом; вдоль улицы Кафанова — арык, через арык у ворот дома — мостик; двор разделен уже внутри арыком пополам, справа сад с большим деревом — грецким орехом, слева деревянный дом с высоким цоколем, наверх в бельэтаж вела длинная деревянная открытая лестница, по которой поднималась в свою комнату Фаина Георгиевна, где стоял ее диван, где она спала, беспрерывно курила и однажды заснула с папиросой в руке, выронила ее, одеяло и матрас задымились, был переполох. С тех пор с Фаиной Георгиевной я связывал клубы дыма, а поскольку тогда только учился говорить, называл ее "Фуфа". Так Фуфой стали называть Раневскую друзья, приходившие к ней в Ташкенте, и потом это имя сопровождало ее всю жизнь». Еще из воспоминаний Щеглова: «Наша женская колония жила трудно. Мама целыми днями пропадала на ташкентской киностудии, где была ответственным худруком. Тата с утра до ночи готовила всем еду во дворе на мангалке, помню ее на переднем дворе, бесконечно машущей фанеркой на камни — мангалка не горела, чадила. Тата бранилась. И только мы с бабушкой сидели за арыком под большим грецким орехом в тени — она писала пьесу о Герцене и свою книгу воспоминаний, — я был ей "поручен". А Фаина Георгиевна снималась, снималась изумительно, это был период "Пархоменко", "Похождений бравого солдата Швейка" — Фуфа была тетушкой Адель и любила перед едой петь: "Сосиски, с капустой я очень люблю!" А сосисок не было, их очень хотелось. А больше всего хотелось пойти с Татой вечером в городской парк. Там на открытом воздухе за оградой среди деревьев мелькали тени — показывали кинофильм. Там на экране была Фуфа, но вечером ходить в парк не разрешали. Днем мы гуляли с Татой по улице между глиняными стенами — помню дивный красный мак у дувала, дома он быстро завял». Анна Ахматова эвакуировалась из осажденного Ленинграда в Ташкент почти одновременно с Фаиной Раневской, в ноябре 1941 года. Знакомы Ахматова и Раневская были давно, еще со времен жизни Фаины в родительском доме. Из рассказов Фаины Георгиевны об Ахматовой: «Я познакомилась с Ахматовой очень давно. Я тогда жила в Таганроге, прочла ее стихи и поехала в Петербург. Открыла мне сама Анна Андреевна. Я, кажется, сказала: "Вы — мой поэт", — извинилась за нахальство. Она пригласила меня в комнаты. Дарила меня дружбой до конца своих дней». Фаина Георгиевна отказалась писать воспоминания об Ахматовой («есть еще и посмертная казнь, это воспоминания о ней ее "лучших" друзей»), но все же отдельные заметки оставила. «Вы просили меня написать об А.А. Ахматовой, — это из письма Раневской Маргарите Алигер, — я не умею, не могу. Но вам хочу сказать то, что вспомнилось буквально сию минуту, потому что я все время о ней думаю, вспоминаю, тоскую... Мы гуляли по Ташкенту всегда без денег... На базаре любовались виноградом, персиками. Для нас это было nature morte, — Анна Андреевна долго смотрела на груды фруктов, особенно восхищалась гроздьями фиолетового винограда. Нам обеим и в голову не приходило, что мы могли бы это купить и съесть. Когда мы возвращались домой, по дороге встретили солдат, они пели солдатские песни. Она остановилась, долго смотрела им вслед и сказала: "Как я была бы счастлива, если бы солдаты пели мою песню"». Фаина Георгиевна часто вспоминала об Ахматовой, об их встречах в эвакуации, куда ее, совсем больную, привезли из блокадного Ленинграда: «...В Ташкенте Ахматова писала пьесу, в которой предвосхитила все, что с ней сделали в 46-м году, потом пьесу сожгла. Через много лет восстановила по памяти. В Комарове читала мне вновь отрывки из этой пьесы, в которой я многого не понимала, не постигала ее философию, но ощущала, что это нечто гениальное... В Ташкенте она звала меня часто с ней гулять. Мы бродили по рынку, по старому городу. Ей нравился Ташкент, а за мной бежали дети и хором кричали: "Муля, не нервируй меня". Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая принесла мне популярность. Я об этом сказала Анне Андреевне. "Не огорчайтесь, у каждого из нас есть свой Муля!" Я спросила: "Анна Андреевна, а что у вас "Муля"?". „"Сжала руки под темной вуалью": это тоже мои "Мули", — сказала она. Я закричала: "Не кощунствуйте!". "Вот, вам известен еще один эпизод..." — ответила она тихо. В первый раз, придя к ней в Ташкенте, я застала ее сидящей на кровати. В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином. — Я буду Вашей madame de Lamballe, пока мне не отрубили голову, я истоплю вам печку. — У меня нет дров, — сказала она весело. — Я их украду! — Если вам это удастся, это будет мило, — ответила она. Большой каменный саксаул не влезал в печку. Я стала просить на улице незнакомых людей разрубить эту глыбу. Нашелся добрый человек, столяр или плотник, у него за спиной висел ящик с топором и молотком. Пришлось сознаться, что за работу мне платить нечем. "А мне и не надо денег, вам будет тепло, и я рад за вас буду, а деньги — что, деньги — это еще не все!" Я скинула пальто, положила в него краденое добро и вбежала к Анне Андреевне: "А я сейчас встретила Платона Каратаева". — "Расскажите"... "Спасибо, спасибо", — повторяла она. Это относилось к нарубившему дрова. У нее оказалось немного картошки. Мы ее сварили и съели. Я никогда не встречала более кроткого, непритязательного человека, чем она». «В Ташкенте мы были приглашены обе к местной жительнице. Сидели в комнате комфортабельной городской квартиры. В комнату вошел большой баран с видом человека, идущего по делу. Не глядя на нас, он прошел в сад. Это было неожиданно и странно. И потом через много лет она говорила: "А вы помните, как в комнату пришел баран и как это было удивительно: почему-то я не могу забыть этот вход барана". Я пыталась объяснить это неизгладимое впечатление с помощью психоанализа. "Оставьте, вы же знаете, что я ненавижу Фрейда", — рассердилась она». Ахматова часто приходила в гости в дом на улице Кафанова. Алексей Щеглов рассказывал об этих встречах: «Фаина Георгиевна, Павла Леонтьевна и все домочадцы располагались в большой комнате, где жили мы с мамой и Татой, и Ахматова читала свои стихи, закрыв глаза, тихо-тихо, нараспев. Я ничего не понимал, но любил рассматривать кремовую брошь из яшмы на груди Анны Андреевны. Все самое лучшее, что говорили о стихах Ахматовой, я связывал с этой брошью; она ассоциировалась у меня с образом Анны Андреевны». Друг Раневской — Константин Михайлов, работавший рядом с ней много лет, вспоминал: «Раневская называла Анну Андреевну провидицей, колдуньей, иногда просто ведьмой... И однажды по секрету призналась мне, что посвятила ей — Ахматовой! — четверостишье:

Она прочла это смущенно, но с гордостью и обычной иронией...» Пребывание в Ташкенте в годы войны особенно сблизило Ахматову и Раневскую. Они поняли, как много между ними общего, и научились доверять друг другу самые сокровенные тайны. Фаина Георгиевна вспоминала: «Во время войны Ахматова дала мне на хранение папку. Такую толстую. Я была менее "культурной", чем молодежь сейчас, и не догадалась заглянуть в нее. Потом, когда у Ахматовой арестовали сына второй раз, она сожгла эту папку. Это были, как теперь принято называть, "сожженные стихи". Видимо, надо было заглянуть и переписать все, но я была, по теперешним понятиям, "необразованной"». В 1942 году в Ташкенте состоялся большой спектакль-концерт в Оперном театре, сбор от которого предназначался в фонд помощи детям. Автором сценария был Алексей Толстой, а исполнителями — многие «звезды» театра и кино. Сюжет был прост: на сцене якобы шла съемка некоего современного фильма. Двух монтировщиков, устанавливающих декорации, изображали Михоэлс и Толстой. Одетые в грубые фартуки, они энергично колотили молотками. Но когда появлялся актер в костюме и гриме Гитлера, они бросали работу и гонялись за ним, пытаясь этими же молотками его прикончить. На сцене действовали режиссер и оператор, их многочисленные помощники и ассистенты, множество актеров, пожарные и осветители — словом, происходило все, что бывает на настоящей съемочной площадке. Раневская придумала для себя роль костюмерши. Она суетилась, старательно поправляла платья на актрисах, пришивала пуговицы, появлялась и исчезала. На сцене готовилась «съемка», и вот, когда «кадр» был уже установлен и актер, игравший режиссера фильма, давал команду «мотор!», она вбегала, в черном халате, с авоськой в руке, и громогласно оповещала: «Граждане, в буфете коврыжку дают! Коврыжку!» Сообщение по тем временам сенсационное, и «съемочная площадка» мгновенно пустела! Часто в Ташкенте Раневская и Ахматова часто встречались с актерами Большого театра, находившимися в эвакуации, и посещали устроенные ими музыкальные вечера. 23 июня 1942 года в Большом зале Ташкентского оперного театра оркестр Ленинградской государственной консерватории (им дирижировал в тот день заслуженный артист республики Н.А. Мусин) исполнил Седьмую симфонию Шостаковича, совсем недавно впервые прозвучавшую в блокадном Ленинграде. В тот памятный день там были и Ахматова, и Раневская. Пройдут годы, и Фаина Георгиевна, встретившись в московской больнице с Дмитрием Шостаковичем, расскажет ему, как они с Ахматовой слушала знаменитую «Ленинградскую» в Ташкенте. Вспоминала, как дрожали обе, слушая его гениальную музыку: «Мы плакали, а она редко плакала». В 1950-е годы Анна Андреевна в сборнике своих стихов, подаренных любимому композитору, напишет: «Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, в чью эпоху я живу на земле». В день рождения Ахматовой 30 сентября 1942 года Раневская сумела организовать небольшое застолье, где была и молодежь: Саша Гинзбург (повзрослев, он стал Александром Галичем), Наум Рамбах, позже известный переводчик Наум Гребнев. Все чаще на ахматовских собраниях в те тяжкие дни войны звучали стихи поэтов, казалось бы, в ту пору забытых: А. Фета, К. Случевского, И. Анненского, В. Хлебникова, разумеется, О. Мандельштама. Читали их Ахматова, Раневская, Надежда Мандельштам. Бывали на этих вечерах также Абдуловы — Осип Наумович и Елизавета Моисеевна, музыкант Александр Козловский и его жена Галина, Евгения Берковская, Эдуард Бабаев, профессор Владимир Адмони, художник Александр Тышлер. В Ташкенте роль Раневской в жизни Анны Ахматовой была особенно значимой. После возвращения из эвакуации, после войны они по-прежнему общались часто, Фаина Георгиевна при любой возможности приезжала к Ахматовой в Ленинград. Особенно после принятия печально знаменитого Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», когда от Анны Андреевны отвернулись многие знакомые. Потом, когда к Ахматовой вернулось признание, пусть и полуофициальное, встречи стали более редкими, поговаривали, что Раневская за что-то обижалась на подругу, ревновала ее к славе, однако это совсем не так — просто порой не было сил и времени увидеться. В Ташкенте случались и трагикомические ситуации. Время было сложное, и Раневская решила продать кусок кожи для обуви. Такого рода операции проводились в то время на толкучке, но Фаина Георгиевна решила отнести кожу в комиссионку. Там кожу не приняли по какой-то причине, а при выходе Раневской попалась какая-то женщина, захотевшая приобрести ее. В момент сделки незадачливую спекулянтку задержал милиционер, молодой узбек, плохо понимающий русский язык. Он повел Раневскую в отделение милиции. Фаина Георгиевна рассказывала об этом с присущим ей юмором: «Он идет решительной, быстрой походкой, а я стараюсь поспеть за ним, попасть ему в ногу, и делаю вид для собравшейся публики, что это просто мой хороший знакомый и я с ним беседую. Но вот беда: ничего не получается — он не очень-то меня понимает, да и мне не о чем с ним говорить. И я стала оживленно, весело произносить тексты из прежних моих ролей, жестикулируя и пытаясь сыграть непринужденную приятельскую беседу... А толпа мальчишек да и взрослых любителей кино, сопровождая нас по тротуару, в упоении кричала: "Мулю повели! Смотрите, нашу Мулю ведут в милицию!"». Когда в годы войны Раневская оказалась в Ташкенте, ее, что вполне естественно, пытались привлечь киношники, обосновавшиеся по соседству, в Алма-Ате. Там в ту пору работали Сергей Юткевич, Леонид Луков, Сергей Эйзенштейн. Последний снимал по заказу самого Сталина фильм «Иван Грозный», в котором, по его замыслу, должна была играть и Раневская. Для работы ему выделили едва ли не лучшее здание в городе — настоящий клуб, пригодный для работы киностудии. Такие условия в годы войны создавались не многим. Режиссер предложил Раневской роль Ефросиньи Старицкой, матери незадачливого претендента на трон князя Владимира, персонажа отрицательного, защитницы старых порядков и боярской вольницы и, соответственно, противницы прогрессивной политики царя Ивана. Раневская согласилась и стала ждать вызова на пробу. Но роль русской боярыни Раневской так и не досталась. Двенадцатого июня 1942 года Фаина Георгиевна пишет Эйзенштейну письмо из Ташкента: «Дорогой Сергей Михайлович! "Убить — убьешь, а лучше не найдешь!" Это реплика Василисы Мелентьевны Грозному в момент, когда он заносил над ней нож!.. Бессердечный мой!.. Дорогой Сергей Михайлович! Ничего не понимаю: получила телеграмму с просьбой приехать на пробу во второй половине мая, ответила согласием, дожидалась вызова, — вступаем во вторую половину июня, — а вызова все нет и нет! Может быть, Вы меня отлучили от ложа, стола и пробы? Будет мне очень это горестно, т. к. я люблю Вас, Грозного и Ефросинью! Радуюсь тому, что сценарий Ваш всех восхищает. Жду вестей. Обнимаю Вас. Раневская». В книге «Кино на войне. Документы и свидетельства», изданной в 2005 году, приведена сохранившаяся записка министра кинематографии И.Г. Большакова, написанная им А.С. Щербакову о просьбе режиссера С.М. Эйзенштейна утвердить на роль Ефросиньи в фильме «Иван Грозный» «имеющую семитские черты» актрису Ф.Г. Раневскую. Вот ее текст: «Тов. Щербакову А.С.

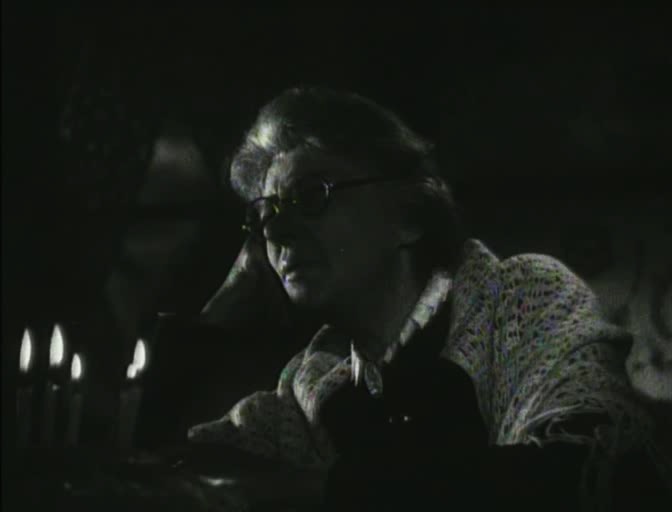

Фаина Георгиевна не знала, что она обязана потерей роли министру кинематографии, и сильно гневалась на Эйзенштейна, называя его предателем. Фаина Георгиевна во всеуслышание заявляла, что никогда, нигде и ни за что она не станет сниматься «у этого изверга» и что в случае, если ей будет грозить голодная смерть, она скорее начнет «торговать кожей с собственной задницы, чем играть эту Ефросинью». Сильно сказано. Раневская была мастером острого и сокрушающего слова. Говорят, что, узнав о ее выражении насчет торговли кожей, Сергей Эйзенштейн послал Раневской телеграмму, в которой интересовался: «Как идет торговля?». Чаша весов клонилась то в одну, то в другую сторону. Сам Сталин лестно отозвался о Раневской, сравнив ее с Михаилом Жаровым, что вдохнуло в актрису надежду, и вроде бы режиссер до последнего отстаивал ее кандидатуру, но в итоге роль Ефросиньи получила Серафима Бирман, талантливая актриса, не менее (а то и более!) семитской внешности, что и Фаина Раневская. Правда, по паспорту (в СССР было принято указывать в паспорте национальность) Бирман была не еврейкой, а молдаванкой. Вполне возможно, что эта запись и решила все дело. Пожалуй, ни о какой несыгранной роли Раневская не жалела так, как о роли Ефросиньи Старицкой. Но ее отношения с Эйзенштейном довольно быстро наладились — вероятно, актрису убедили, что режиссер не виноват в ее снятии с роли. Сергей Михайлович часто бывал у Раневской в последние годы жизни — они были задушевными собеседниками, друзьями. Потерпев неудачу с «Иваном Грозным», Фаина Раневская, будучи в эвакуации, снялась в других картинах. Первой из них стала кинолента режиссера Леонида Лукова «Александр Пархоменко», снятая в 1942 году. Фаина Георгиевна появляется в ней в роли таперши. Первоначально в сценарии ее роли была отведена всего одна строчка: «Таперша играет на пианино и поет». Раневская доработала роль, углубила ее и представила на суд зрителей не даму, которая просто играет на пианино и поет, а узнаваемый социальный типаж — этакую псевдобогемную особу. Таперша вышла очень похожей на Веру Холодную, знаменитую русскую актрису начала двадцатого века, звезду немого кинематографа. Не на ту Веру Холодную, которая знакома зрителям по фильмам, а на ту, какой она могла стать через лет двадцать... Таперша не только пела и аккомпанировала себе самой. Она курила, грызла монпасье (были такие леденцы, продаваемые в жестяных коробках) и здоровалась со знакомыми: «Здрасьте, Матвей Степаныч!». Таперша запомнилась настолько, что в ответ на вопрос «Вы смотрели фильм «Александр Пархоменко»?» чаще всего звучало: «А, это где Раневская поет...» В эвакуации Фаина Георгиевна сыграла тетушку Адель в картине Сергея Юткевича «Новые похождения Швейка». Героя Ярослава Гашека перенесли из Первой мировой войны во Вторую, и в результате получился бодрый и веселый фильм про бравого солдата Швейка, который никого не боялся и постоянно шутил. Попав в ряды немецкой армии, Швейк крупно помог партизанам в борьбе против фюрера. Раневская также снялась у режиссера Владимира Брауна в короткометражном фильме «Три гвардейца», вместе с новеллой «Пропавший без вести», посвященной морякам-подводникам, составившей фильм «Родные берега». «Родным берегам» не суждено было выйти в прокат. Сразу после завершения картина угодила в архив и ни разу не демонстрировалась на экране при Советской власти. Пленку с этим фильмом случайно обнаружили в 2008 году в архиве Госфильмофонда. Весной 1943 года Фаина Георгиевна вернулась в Москву. Ей нужна была работа, заработок — актриса сильно нуждалась в деньгах. В Москву возвращались вчетвером, Ирина Вульф временно осталась работать на кинофабрике в Ташкенте. По приезде в Москву она поступает на работу в Театр драмы (ныне Театр имени Вл. Маяковского). Вскоре Фаине Георгиевне предлагают роль Мамаши в фильме «Свадьба». |

|

Главная Ресурсы Обратная связь

© 2026 Фаина Раневская.

|